どーもです。7月5日に何かが起こると言うことで京都の知人が外人が最近少ないのだよね〜と言っていたがはたして何かが起こったのだろうか…?(゜o゜)

さてさて、そんな世の中では、ちょっとしたウンチクで子どもも大人も「へー」となる時がある。

自分が知らないことを知るのは面白い。

しかし、興味がないことへは「へー」すらならない。

それが学校の授業にも言えるし、サッカーにおいても言えるように思う。

子どもたちが生きていく上で必要な言語は自ずと増えていく。むしろ我々大人が分からない新しい言葉も子ども達は考えて作り流行る。

その逆で英語は使う機会がないから必要性を感じていない。

むしろネイティブの中学生達よりちゃんと文法を意識されて英語に携わっているように思う。

英語の批判をしたいのではない。

ただ、知らないことなのに「へー」となって英語を学びたいとなっている子どもはいったいどのくらいいるのだろうか?

英語のスタートも初めは楽しかった。挨拶出来ると皆んな家でも発して小学生でも得意げに話す。

しかし、単語の量が増え、文法が増え、いつしか大変なものになって躓いてしまうと着いていけなくなる。これだと楽しくない。

算数も数学も同じで躓いてしまうと着いていけなくなる。

この躓きを先生も必死に分かりやすく言葉で理屈を説明してくれる。

この分かりやすく説明することに自分は今しがた問いを投げかけたい。

日本語を話すのに子どもに文法が違うとか、単語を覚えろとか言った試しはない。

むしろ赤ちゃんからひたすら間違っていても構わず聞いていたのではないだろうか。

頭で理解することより身体で覚えていったと思う。

もう今の小学生は日本語を忘れたりしないだろう。

自転車も同じで全く乗っていなくても身体で覚えたものは久しぶりに乗っても乗れると同じように忘れない。

これが生きた知識である。

この生きた知識にサッカーや英語をするにはひたすらトライ、チャレンジしかない。

このトライする環境、空気感、または勝手に反復されるような問題集などが大事になってくると思っている。

この課題をやっておけ!でなる子とならない子がいる。

我々大人は自分の知識を伝えることも大事だが、何に躓いているのかをみないとならない。

常に「へー」となるような色々な子にとっての絶妙なウンチクと、それを使いたくなる設定、環境を用意することが子ども達が自ら取りに行く生きた知識へと変わっていくと思っている。

子どもの顔色を見てサッカーを楽しんでいるフェーズをしっかりと見守りたい。

幼児に厳しく指導して教室で静かにちゃんとしている幼稚園は本当に素晴らしいのだろうか?

生きることを本能的に楽しんでいる子ども達が色々な言葉、行動をトライしている顔つきはどんなだろうか?

そこを我々は1番大事にしないとならないと思っている。

◯◯年生なのに分数分からないの?とか掛け算出来ないの?とか学年で比べるのはナンセンス。

その子にあった速度で生きた知識にしないと単なる使えない知識になり計算は出来るけど文章問題が出来ないのような状況になってしまう。

サッカーも同じである。

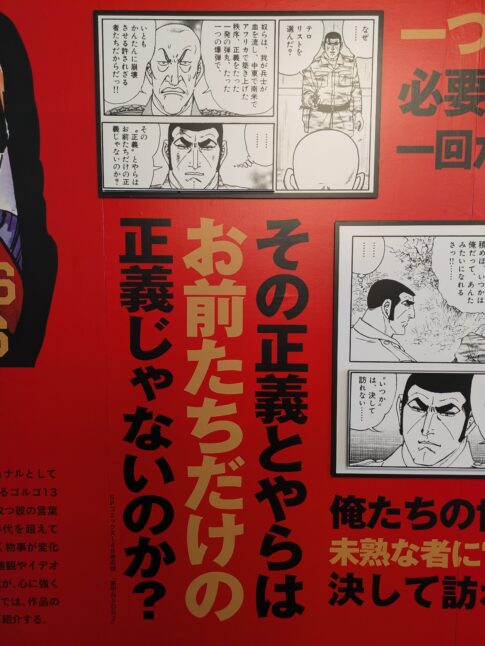

手段と目的

ここを繋げることは理屈だけではない。

コメントを残す